Mit einer Sonderausstellung „Sehnsuchtsorte – in der Welt zu Hause“ von elf Fotografen wird am Karfreitag, dem 29. März, die Museumssaison auf dem Dillenburger Schlossberg eröffnet. Die beiden Museen, das Oranien-Nassauische Museum im Wilhelmsturm und das Wirtschaftsgeschichtliche Museum in der Villa Grün, öffnen um 10.00 Uhr. Um 14.00 können interessierte Besucher an einer kurzen Wilhelmsturmführung teilnehmen.

Kasemattenführungen ab Karfreitag

Die Kasematten in Dillenburg sind die größten Verteidigungsanlagen in Deutschland. Die Führungen starten am Karfreitag um 15.00 Uhr. In einer einstündigen Kasemattenführung werden unterirdische Gänge, ursprünglich ein Wegesystem zur Verteidigung des Schlosses, erklärt.

Salutschüsse der Projektgruppe Leben im 18. Jahrhundert

Am Samstag, dem 30 März, wird die Projektgruppe „Leben im 18. Jahrhundert“ des Dillenburger Museumsvereins die Besucher in historischen Uniformen mit Salutschüssen begrüßen: die Kanonen schießen von 13 bis 17 Uhr jeweils zur voller Stunde. Die Führungen durch die Kasematten am Samstag, dem 30. März werden ebenfalls ab 13 Uhr stündlich angeboten.

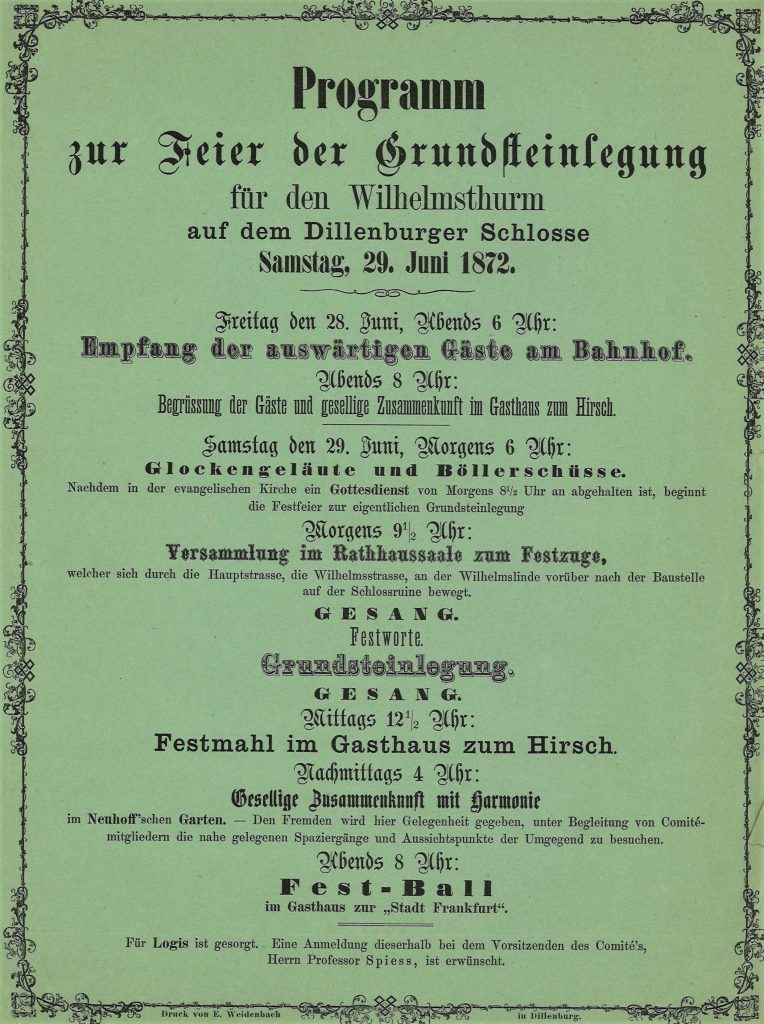

Wilhelmsturm

Im Wilhelmsturm wird anhand großformatiger Fotos und Texttafeln eingehend zur oranien-nassauische und deutsch-niederländischen Geschichte informiert. Die Geschichte des Hauses Oranien-Nassau, und damit des Niederländischen Königshauses, wird ausführlich auf vier Ebenen präsentiert. Der Blick über Dillenburg vom Balkon im Wilhelmsturm ist auch ein beliebtes Fotomotiv.

Villa Grün

Nahe dem Wilhelmsturm informiert das Wirtschaftsgeschichtliche Museum Villa Grün mit Exponaten und Texttafeln zur Wirtschaftsgeschichte des ehemaligen Dillkreises mit dem Schwerpunkt der Heiz- und Kochgeräteindustrie. Als Gegenstück zu „Industrie“ ist im Museum Villa Grün die Sonderausstellung „Sehnsuchtsorte“ zu sehen. Die faszinierenden Bilder von elf Fotografen werden vom 29. März bis 31. Mai präsentiert.

Sonderausstellung

Diese Ausstellung ist eine Gelegenheit, die Schönheit und Vielfalt unserer Welt durch die Linse von elf talentierten Fotografen zu erleben. Ihre Werke sind mehr als bloße Bilder, sie sind Fenster zu entlegenen Orten der Erinnerung, die uns einladen, in die Träume einzutauchen.

Von den majestätischen Gipfeln des Gorischsteins im Elbsandsteingebirge bis zu den pulsierenden Metropolen dieser Welt – in dieser Ausstellung werden die Besucher in eine Vielzahl von Szenarien versetzt und können den Reiz des Reisens, das Eintauchen in fremde Kulturen und das Erleben des Lebens in all seinen Facetten einfangen.

Lasst euch von den unendlichen Möglichkeiten der Fotografie verzaubern und nehmt euch die Zeit, die persönlichen Sehnsuchtsorte der Aussteller zu erkunden. Jedes Bild erzählt eine Geschichte, jedes Motiv birgt eine Welt voller Emotionen und Abenteuer.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch in die Welt der Fotografie einzutauchen.

Öffnungszeiten

Der Wilhelmsturm ist von Dienstag bis Sonntag (auch an Feiertagen, Ostermontag und Pfingstmontag) von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, das Museum Villa Grün an den gleichen Tagen von 10 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr.